PBS纪录片《独立透镜之神奇女侠 2017》:女权符号的争议与演变

PBS这部纪录片(英语内嵌中英字,527MB)以2017年联合国任命神奇女侠为“妇女和女童权益荣誉大使”却引发争议为切入点,追溯这位经典角色从漫画到影视的“演变历程”,探讨其“是否适合代表女权精神”的核心议题——从1941年诞生时的“捆绑与力量”矛盾,到现代社会对“性感形象”与“女性赋权”的争论,展现大众对“女权符号”的复杂态度。

核心亮点:神奇女侠的“女权争议史”

《联合国“任命风波”:性感形象与女权精神的冲突》两个月的“大使任期”:2016年10月,联合国宣布神奇女侠为女权大使,旨在推动性别平等,却遭到超过4万名员工联署抗议。反对者认为:漫画中她“紧身战衣+高筒靴”的造型“迎合男性审美”,强化“物化女性”的刻板印象;而支持者(如导演派蒂·杰金斯)则强调其“亚马逊战士”的独立身份——“她用盾牌保护弱者,用真言套索追求真相,这正是女权的核心”。纪录片记录抗议现场的标语:“我们要真实的女性榜样,不是漫画里的胸大腰细”,揭示“虚构符号”在现实平权运动中的局限性。

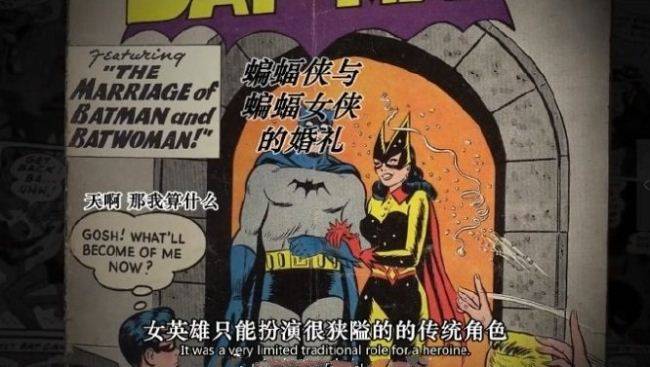

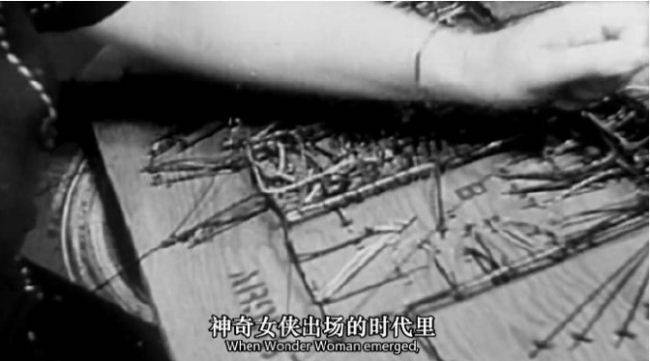

《角色演变:从“捆绑女王”到“平权偶像”》1940年代的“矛盾诞生”:创造者威廉·莫尔顿·马斯顿(测谎仪发明者)最初设计神奇女侠时,融入“BDSM元素”(如被捆绑时力量觉醒),反映其“女性通过屈服获得力量”的争议理论;1970年代美剧《神奇女侠》(琳达·卡特饰)则弱化情色暗示,突出“美国精神”,成为冷战时期的“女性力量象征”;2017年电影版进一步剥离男性凝视,戴安娜拒绝“为男性穿裙子”的情节,被《纽约时报》评为“女权主义里程碑”。

大众态度的“分裂”:纪录片采访不同代际观众——60后认为她是“打破性别壁垒的英雄”,90后则质疑“为何女性英雄仍需靠美貌获得关注”,学者指出:“争议本身证明她的重要性——她像一面镜子,照出社会对女性的期待与焦虑。”

《女权符号的“现代启示”:虚构角色的现实意义》粉丝的“请愿运动”:尽管联合国撤销任命,全球粉丝仍在社交媒体发起#WonderWoman4Ambassador活动,认为“她的故事激励女孩相信自己能成为英雄”。纪录片跟踪一名12岁女孩的cosplay经历——她因戴安娜的“勇敢”克服校园霸凌,证明虚构角色的“情感赋能”;

创作者的回应:DC漫画随后推出“非性感化”的神奇女侠形象(长裤、实用战衣),但销量下滑,折射“商业与平权的平衡难题”。正如女权学者所言:“神奇女侠的争议,本质是‘我们希望女性成为什么样’的争论——是温柔的战士,还是强悍的领袖?或许,她可以两者都是。”

影片价值:虚构符号与现实平权的“对话”

纪录片没有给出“是否适合”的答案,而是呈现多元视角:联合国官员反思“用漫画角色推动严肃议题的草率”,粉丝讲述角色如何改变自己的人生,学者分析“性感与力量能否共存”。最终指向一个核心:“女权不是单一标准,正如神奇女侠的形象在变,社会对女性的定义也在变——重要的是,她让‘女性力量’成为讨论的起点。”

(注:527MB精简篇幅聚焦争议核心,英语内嵌中英字适合对女权议题、流行文化感兴趣的观众,是“虚构角色如何反映社会观念”的生动案例。)