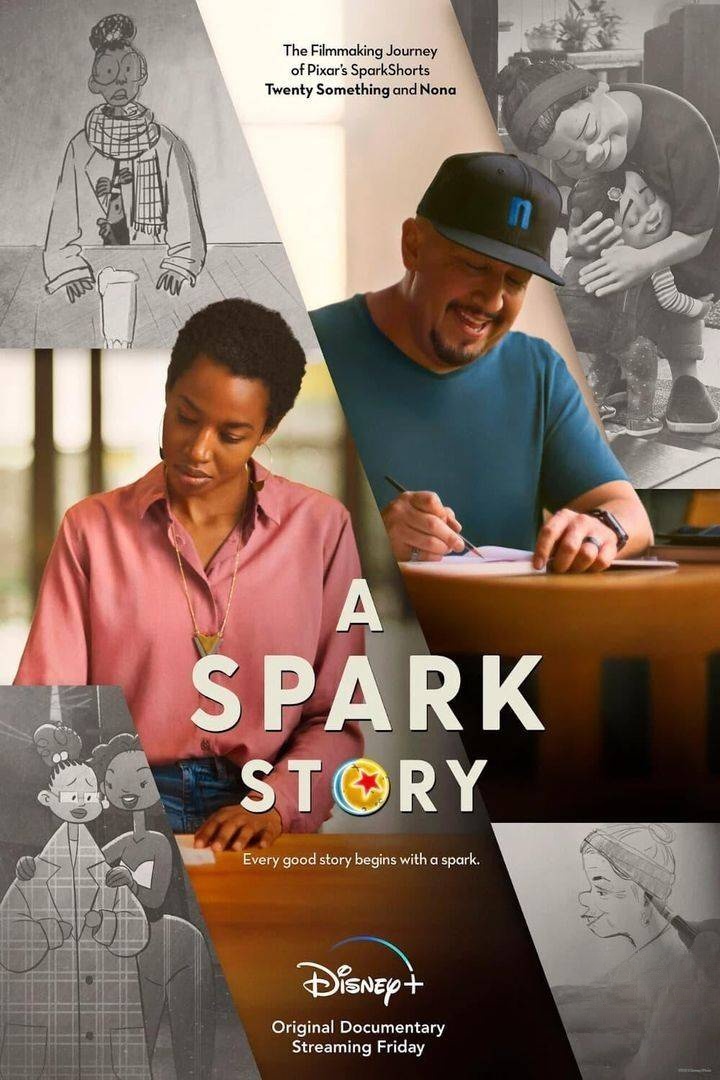

《火花计划:发现创新的火种 A Spark Story 2021》纪录片深度解读

当迪士尼的镜头聚焦皮克斯动画工作室的 “SparkShorts 计划”,这部以 1080P/MP4/3.13G 高清规格呈现、搭载英语中字的纪录片,便成为一扇通往动画创作核心的窗口。《火花计划:发现创新的火种 A Spark Story 2021》摒弃对动画成品的单向展示,转而深入皮克斯内部,以科尔宾(Aphton Corbin)和冈萨雷斯(Rosana Sullivan)的个人项目为双主线,完整记录 “SparkShorts 计划” 从创意萌芽到屏幕呈现的全流程 —— 从创作者深夜在草稿本上勾勒的故事雏形,到团队围绕分镜展开的激烈讨论,从技术团队攻克动画渲染难题的日夜,到最终成片在观众面前绽放光芒的瞬间。它不仅展现了动画制作的专业细节,更揭示了皮克斯 “以个人愿景驱动集体创新” 的核心逻辑,让观众看到每一部精彩动画背后,是创作者的热爱、团队的协作,以及对 “创新火种” 的珍视与培育。

在观看体验与技术规格上,该片精准匹配动画爱好者、电影从业者、创意领域研究者的需求:1080P 的高清分辨率让每一个创作细节都清晰可辨 —— 无论是科尔宾绘制的角色草图上细腻的线条走向,冈萨雷斯团队调整角色表情时的帧动画对比,还是渲染后画面中角色毛发的纹理、场景光影的渐变,都能精准还原,仿佛让观众置身皮克斯的创作现场;3.13G 的 MP4 格式兼顾画质与兼容性,既能在电视、电脑等大屏设备上呈现沉浸式观感,也能在手机、平板上流畅播放,方便观众随时跟随镜头感受动画创作的魅力;英语中字的配置则完整保留了创作者的原声表达(如讨论创意时的灵感迸发、遇到瓶颈时的困惑倾诉)、技术团队的专业解读(如渲染技术参数、动画引擎原理),字幕精准传递动画行业术语(如 “分镜脚本”“关键帧”“角色绑定”)与创意理念,避免因语言差异导致的信息偏差,让全球观众都能深度理解皮克斯的创新逻辑。

这部纪录片的核心魅力,在于以 “微观个体故事见宏观创新体系”—— 它不只是记录两部短片的诞生,更通过科尔宾与冈萨雷斯的创作历程,解构皮克斯如何为 “创新火种” 提供生长土壤,让观众明白:动画的魔力不仅在于最终的视觉呈现,更在于创作过程中 “敢于试错、乐于协作、忠于热爱” 的精神,这正是皮克斯数十年保持创造力的关键所在。

一、SparkShorts 计划:皮克斯的 “创新试验田”

纪录片开篇先为观众揭开 “SparkShorts 计划” 的神秘面纱 —— 这并非皮克斯常规的商业动画项目,而是一项旨在 “释放员工创意、培育新兴人才” 的内部计划。该计划允许皮克斯员工跳出日常工作,以极小的团队(通常 3-5 人)、极短的周期(6 个月内),自主发起并完成个人主导的动画短片项目,无需受商业市场的束缚,只需忠于自己的创意与表达。

皮克斯为何要推行这样的计划?纪录片中,皮克斯首席创意官彼特・道格特(Pete Docter)解释:“当动画师长期沉浸在大型商业项目中,创意很容易被‘市场需求’‘流程规范’束缚。SparkShorts 就像一块‘试验田’,我们希望员工能在这里卸下负担,把藏在抽屉里的、看似‘不切实际’的想法拿出来,让创新的火种有机会燃烧。” 这种 “去商业化” 的定位,让 SparkShorts 成为皮克斯创新的 “源头活水”—— 许多参与计划的员工,后续将项目中的创意与技术,反哺到《寻梦环游记》《心灵奇旅》等大型项目中,形成 “小项目滋养大创作” 的良性循环。

而科尔宾与冈萨雷斯的项目,正是这一计划的典型代表:科尔宾的《二十多岁》(Twenty Something)聚焦 “刚步入成年的女孩在不同场合切换自我状态” 的细腻情感,源于她对自己成长经历的反思;冈萨雷斯的《风》(Wind)则以 “祖孙在荒漠中寻找水源” 为故事,灵感来自她对 “家庭羁绊” 的观察。两个项目风格迥异,却同样带着强烈的个人色彩,也面临着各自的创作挑战,成为纪录片跟踪记录的最佳样本。

二、创作双轨:科尔宾与冈萨雷斯的 “创意突围”

纪录片用平行叙事的方式,分别跟踪科尔宾和冈萨雷斯的创作历程,展现两位创作者在 “从 0 到 1” 的过程中,如何面对 “创意模糊”“技术瓶颈”“自我怀疑” 等难题,最终让个人愿景落地为动画短片。

1. 科尔宾与《二十多岁》:在 “自我解构” 中找到情感共鸣

科尔宾是皮克斯的资深动画师,曾参与《海底总动员 2》《超人总动员 2》等项目,但《二十多岁》是她第一次以 “导演” 身份主导完整作品。她的创意核心是 “成年初期的身份焦虑”—— 刚满 20 岁的女孩梅格,在和朋友聚会、见男友父母等场合,会不自觉地切换成 “成熟稳重”“活泼可爱”“小心翼翼” 等不同 “人格状态”,这些状态以不同形态的卡通形象呈现,最终梅格学会接纳所有不完美的自己。

但创意落地的过程充满波折:

角色设计的 “自我拉扯”:科尔宾最初将梅格的 “不同状态” 设计成夸张的卡通形象(如 “成熟版” 是穿西装的女强人,“幼稚版” 是圆滚滚的小团子),但团队反馈 “形象过于割裂,观众难以共情”。纪录片记录了她的挣扎 —— 深夜在工作室反复修改草图,甚至翻出自己 20 岁时的日记,回忆当时的焦虑与不安,最终将 “不同状态” 调整为 “同一角色的细微表情与动作变化”(如见父母时挺直腰背、聚会时蜷缩肩膀),让情感表达更细腻真实;

叙事节奏的 “取舍难题”:短片最初包含 4 个场景,但 6 个月的周期无法完成所有内容。科尔宾不得不删掉 “职场场景”,聚焦 “聚会” 与 “见父母” 两个核心场景。她在纪录片中坦言:“删掉自己喜欢的创意很难,但必须明白,短片的核心是‘情感传递’,而非场景数量。” 最终,精简后的故事反而更聚焦,让 “接纳自我” 的主题更突出;

团队协作的 “灵感碰撞”:虽然是个人主导项目,但科尔宾仍需要技术团队的支持。当她困惑于 “如何用视觉呈现梅格的内心挣扎” 时,灯光设计师建议 “用色彩变化暗示情绪 —— 聚会场景用暖黄色表现放松,见父母场景用冷蓝色表现紧张”;动画师则提出 “让梅格的头发随情绪飘动”,这些细节让角色的情感更具感染力。科尔宾感慨:“SparkShorts 的‘个人主导’不是‘单打独斗’,而是‘以我为主,团队为辅’,大家的建议让我的创意更完整。”

2. 冈萨雷斯与《风》:在 “技术挑战” 中坚守情感内核

冈萨雷斯的《风》则面临更复杂的创作挑战 —— 这是一部无对白动画短片,故事发生在一片荒芜的荒漠,祖孙俩依靠一辆破旧的飞行器寻找水源,途中遭遇沙尘暴,最终凭借彼此的信任渡过难关。无对白的设定意味着 “所有情感与叙事都依赖视觉表达”,而荒漠场景的渲染技术,也对团队提出了更高要求。

冈萨雷斯的创作历程,是 “情感内核” 与 “技术实现” 的反复平衡:

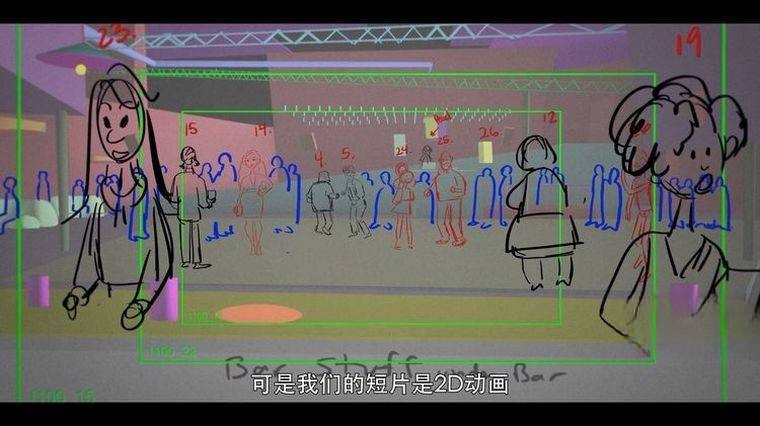

无对白叙事的 “视觉语言构建”:没有台词,如何让观众理解祖孙的关系与故事背景?冈萨雷斯团队从 “细节” 入手 —— 设计祖父的飞行器上贴满家人的旧照片,暗示他对家庭的珍视;让孙女随身携带一个小小的水壶,象征 “对希望的坚持”;通过祖孙俩在沙尘暴中 “祖父护住孙女、孙女递出水壶” 的动作,传递彼此的羁绊。纪录片中,团队反复测试 “一个动作需要多少帧才能让观众读懂情感”,仅 “祖父递水壶” 这个动作,就调整了 20 多版,最终确定 “3 秒 12 帧” 的节奏,既自然又有感染力;

荒漠场景的 “技术攻坚”:荒漠的 “风沙效果” 是短片的视觉核心,但传统的粒子渲染技术会导致画面卡顿,且渲染时间过长(单帧渲染需 8 小时),远超 6 个月的周期。技术团队不得不研发 “简化粒子系统”,通过 “分层渲染”(前景风沙用密集粒子,背景用模糊纹理)降低计算量,同时保证视觉效果。纪录片记录了技术人员熬夜调试参数的场景 —— 他们在屏幕前对比不同渲染方案的画面,反复测试 “风沙撞击飞行器时的轨迹”“阳光穿过沙尘的光影变化”,最终将单帧渲染时间压缩到 2 小时,为项目如期完成争取了时间;

情感与技术的 “优先级抉择”:在测试阶段,团队发现 “简化后的风沙效果虽然流畅,但缺少‘压迫感’”,无法凸显沙尘暴的危险。冈萨雷斯面临选择:是继续优化技术,还是调整故事场景?她最终决定 “牺牲部分技术完美度,强化情感氛围”—— 在沙尘暴最激烈的段落,用 “慢镜头 + 音效强化”(如飞行器的金属摩擦声、祖孙的呼吸声)替代复杂的风沙粒子效果,反而让观众更聚焦于祖孙的生死考验。她在纪录片中说:“技术是服务于情感的,如果技术完美却让观众感受不到故事的温度,那毫无意义。”

三、皮克斯的创新密码:为 “火种” 提供生长土壤

通过科尔宾与冈萨雷斯的创作故事,纪录片逐步拆解皮克斯的 “创新密码”——SparkShorts 计划能培育出优秀作品,并非偶然,而是源于皮克斯为创作者搭建的 “全链条支持体系”,让每一颗 “创新火种” 都能得到滋养。

1. “容错” 文化:允许创意 “试错”

在传统动画工作室,“失败” 往往意味着成本浪费,但皮克斯却鼓励 SparkShorts 的创作者 “大胆试错”。纪录片中,科尔宾的《二十多岁》曾因 “角色设计模糊” 被要求推翻重改,冈萨雷斯的《风》也曾因 “技术方案不可行” 停滞两周,但皮克斯不仅没有终止项目,反而为他们提供额外的时间与资源。

皮克斯制片人林赛・柯林斯(Lindsey Collins)解释:“创新必然伴随试错。如果因为害怕失败而不敢尝试,永远不会有新的突破。我们给 SparkShorts 的创作者‘犯错的权利’,是希望他们能在试错中找到更准确的方向。” 这种 “容错” 文化,让创作者卸下心理负担 —— 科尔宾在重改角色设计时,敢于尝试更小众的风格;冈萨雷斯在技术瓶颈时,敢于提出 “简化渲染” 的非常规方案,最终都收获了意外的效果。

2. “协作” 机制:打破部门壁垒

皮克斯的组织架构看似严谨(分为创意、技术、制作等多个部门),但在 SparkShorts 计划中,部门壁垒被彻底打破。创作者可以自主邀请不同部门的同事加入项目,技术人员也可以主动参与创意讨论,形成 “跨部门协作” 的灵活模式。

例如,冈萨雷斯的《风》团队中,有来自 “渲染部门” 的工程师、“角色动画部门” 的设计师、“音效部门” 的配乐师,他们并非被动接受任务,而是主动为创意出谋划策 —— 配乐师根据 “无对白” 的特点,创作了以 “手鼓 + 小提琴” 为主的配乐,用节奏变化暗示故事起伏;渲染工程师则根据故事场景,主动优化了 “沙尘与光影互动” 的算法。这种 “协作” 不是简单的 “分工配合”,而是 “创意共振”,让每个参与者都成为 “创新的一份子”。

3. “尊重” 内核:珍视个人表达

纪录片中最动人的,是皮克斯对 “个人表达” 的绝对尊重。无论是科尔宾聚焦 “女性成长焦虑” 的私人叙事,还是冈萨雷斯关于 “家庭羁绊” 的情感表达,都没有被要求 “迎合大众口味” 或 “添加商业元素”。皮克斯甚至允许创作者在短片结尾加上 “个人署名”,强调 “这是属于你的作品”。

科尔宾在纪录片中动情地说:“在其他地方,可能有人会说‘你的故事太小众,没人会喜欢’,但在皮克斯,他们会说‘你的故事很特别,我们帮你让更多人看到’。这种尊重,让我敢于把最真实的自己放进作品里。” 正是这种对 “个人表达” 的珍视,让 SparkShorts 的作品充满 “人情味”,也让皮克斯的创新始终带着 “温度”。

四、超越动画:创新精神的 “普世启示”

这部纪录片的价值,远不止于展现动画制作的流程 —— 它通过皮克斯的创新实践,为所有创意领域、甚至普通人的生活,提供了关于 “如何保持创造力” 的启示。

对于动画爱好者与从业者而言,纪录片揭开了皮克斯 “动画魔力” 的面纱 —— 它让观众明白,优秀的动画不是 “技术堆砌” 的结果,而是 “创意 + 情感 + 协作” 的结晶。从科尔宾对 “成年焦虑” 的细腻捕捉,到冈萨雷斯对 “家庭羁绊” 的深刻表达,都证明:动画的核心是 “人”,是创作者对生活的观察、对情感的理解,这比任何先进技术都更重要。

对于关注创新与团队协作的人而言,皮克斯的 “SparkShorts 模式” 提供了可借鉴的范本 —— 创新不是 “天才的灵光一现”,而是需要体系支撑:需要 “容错” 的环境让人敢于尝试,需要 “协作” 的机制让人汇聚力量,需要 “尊重” 的文化让人忠于表达。无论是企业、团队,还是个人,若想保持创造力,都需要为自己搭建这样的 “支持体系”。

对于普通人而言,纪录片则传递了 “热爱与坚持” 的力量 —— 科尔宾与冈萨雷斯在创作中遇到的困难,其实与我们生活中的挑战相似(如工作瓶颈、自我怀疑),但她们凭借对动画的热爱,以及 “不放弃” 的坚持,最终实现了目标。正如冈萨雷斯在短片完成后所说:“创新的火种,其实藏在每个人心里,关键是要有勇气去点燃它,有耐心去培育它。”

结语:创新的本质是 “忠于热爱”

当纪录片结尾,科尔宾与冈萨雷斯的短片在皮克斯内部首映,看到同事们为自己的作品鼓掌、落泪时,两位创作者眼中闪烁着光芒 —— 这光芒,既是作品被认可的喜悦,更是 “创新火种” 燃烧后照亮他人的温暖。

《火花计划:发现创新的火种 A Spark Story 2021》最终告诉我们:皮克斯的创新不是秘密,而是源于对 “创意” 的敬畏、对 “人” 的尊重,以及对 “动画热爱” 的坚守。无论是动画创作,还是其他领域,创新的本质都是 “忠于自己的热爱,敢于迈出第一步”—— 因为每一颗敢于尝试的 “创意种子”,都可能成长为照亮未来的 “创新大树”。

对于想要了解皮克斯、追求创新的人来说,这部纪录片不仅是一次 “云探班”,更是一场关于 “热爱与创造” 的精神洗礼。它让我们相信:只要有合适的土壤,每一个人的心中,都能燃起属于自己的 “创新火种”。