《未驯服的沙姆瓦里 Shamwari Untamed 2018》第一季全13集

2018年,美国纪录片《未驯服的沙姆瓦里》带观众走进南非东开普省的沙姆瓦里野生动物保护区(Shamwari Game Reserve),揭开这片“荒野修复实验室”的幕后故事。作为南非最早实现“私人保护区与社区共管”的典范,沙姆瓦里曾是一片因过度放牧而退化的牧场,经过30年生态修复,如今已成为“Big Five”(非洲五大兽:狮子、 leopard、大象、犀牛、水牛)的家园,更孕育了250多种鸟类和1000多种植物。纪录片通过13集内容,以保护区“野生动物部门”的日常工作为切口,展现了保护团队与盗猎者的昼夜周旋、濒危动物的救助奇迹、社区居民的观念转变,以及“荒野从未真正‘被驯服’,人类只是学会与之共存”的深层思考。

第一集:“清晨的紧急呼叫”——犀牛救助行动

开篇镜头从保护区的晨雾中展开:兽医团队的对讲机突然响起——巡逻队员在北部边界发现一头成年白犀牛倒在血泊中,牛角被残忍锯断,盗猎者使用的麻醉枪针头还插在它的臀部。团队负责人马克·斯特恩(Mark Stern)立即启动“黄金一小时”救援预案:直升机10分钟内抵达现场,兽医莉娜(Lina)为犀牛注射解毒剂和抗生素,同时用卫星追踪器植入其颈部——这是沙姆瓦里的“反盗猎标配”,一旦犀牛移动异常(如进入盗猎高发区),系统会自动报警。

救援过程惊心动魄:犀牛因剧痛突然站起,冲向莉娜,护林员用麻醉吹箭再次控制住它;缝合伤口时,苍蝇在伤口周围聚集,团队不得不点燃浸有驱虫剂的干草制造烟雾。“盗猎者通常在满月夜行动,利用月光定位犀牛。”马克在片中展示了保护区的反盗猎系统:200公里围栏通电(5000伏高压),24小时红外相机监控,还有12只训练有素的反盗猎犬(德国牧羊犬与罗威纳的混血),它们能在3公里外嗅出火药味。幸运的是,这头被命名为“幸存者”的犀牛最终康复,3个月后,其追踪器显示它已回到族群,甚至开始交配。

第二集:“狮群的‘寄养家庭’”——孤儿幼狮的野化训练

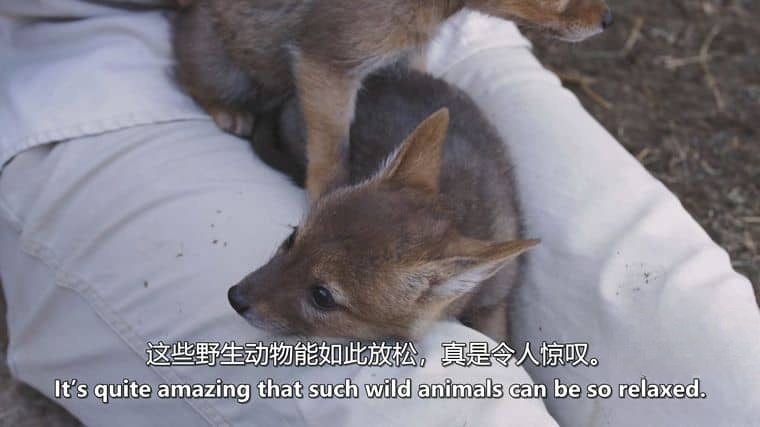

沙姆瓦里不仅是“避难所”,更是“野生动物幼儿园”。第4集记录了三头孤儿幼狮的“野化之路”:它们的母亲在2017年因误踩偷猎套索死亡,被发现时仅3个月大,眼睛还未完全睁开。保护区的“狮子保育员”蒂姆(Tim)承担起“代理母亲”的角色:每天用奶瓶喂食特制配方奶(模仿狮奶成分),用毛绒玩具模拟“兄弟姐妹”让它们练习扑咬,甚至穿着带有狮粪气味的外套与幼狮互动,避免它们对人类产生依赖。

野化训练的关键是“学习生存技能”:6个月大时,蒂姆会将活的羚羊幼崽放入狮群围栏(由保护区繁育中心提供),观察幼狮是否会主动捕猎。最初,幼狮只是好奇地围着羚羊转圈;两周后,它们开始模仿成年狮子的“伏击姿势”;第3个月,终于成功捕获第一只羚羊。“最危险的阶段是1岁左右,它们会试图跳出围栏探索,必须严格监控。”蒂姆说。片中记录了一次惊险时刻:一头幼狮爬上3米高的围栏,险些触电,蒂姆冒着被抓伤的风险将其抱下,手臂留下三道深痕。“但看到它们18个月后成功融入野生狮群,一切都值得。”

第三集:“社区的‘荒野课堂’”——从“冲突”到“守护”

沙姆瓦里的成功,离不开周边12个村庄的支持。第7集聚焦“社区参与计划”:保护区将30%的生态旅游收益用于社区建设(学校、医院、水井),同时培训村民成为“生态向导”“反盗猎巡护员”。52岁的前牧民约翰·诺西(John Nosi)在片中回忆:“1990年代,我家的牛被狮子咬死,我曾用毒箭射杀过一头幼狮。”如今,他是保护区的“明星向导”,能用英语和祖鲁语向游客讲解每一种鸟类的习性,“我的儿子在保护区的学校读书,他的梦想是成为兽医——这在以前想都不敢想。”

更具创新性的是“青少年荒野营”:每年暑假,周边村庄的孩子会来到保护区,学习识别动物足迹、追踪大象粪便(通过粪便判断大象的健康状况和移动路线),甚至参与“植树复绿”——他们种植的金合欢树,正是长颈鹿的主要食物。12岁的女孩诺拉(Nora)在日记中写道:“以前我觉得狮子是‘偷牛贼’,现在知道它们每天要走20公里捕猎,和我爸爸放羊一样辛苦。”这种观念的转变,让沙姆瓦里的人兽冲突事件从2000年的每年30起,降至2018年的0起。

第四集:“雨季的‘自然法则’”——洪水后的生态启示

第10集记录了2018年雨季的“意外考验”:连续三周的暴雨导致保护区内的萨比河泛滥,冲走了3头幼象,还让一群水牛被困在孤岛。团队面临艰难抉择:是否干预?生态学家彼得(Peter)坚持“自然法则”:“洪水是草原的‘清洁剂’,它会带走枯木和寄生虫,也会淘汰老弱个体,这是生态系统的自我调节。”但当发现被困水牛中有刚出生的幼崽时,团队最终决定用直升机投放干草——“这是‘有底线的干预’,不破坏自然平衡,但也不放弃生命。”

镜头捕捉到洪水退去后的奇迹:河床上的淤泥滋养了新的青草,吸引了上千只斑马迁徙至此;被冲走的幼象中,有一头被下游村民发现并送回,它的母亲竟一直在保护区边界徘徊等待,母子重逢时的长鼻缠绕,让在场所有人落泪。“荒野的韧性远超人类想象,我们的角色不是‘控制者’,而是‘守护者’。”彼得说。

终章:“永不结束的旅程”——沙姆瓦里的30年与未来

最后一集,镜头回溯沙姆瓦里的“重生史”:1980年代,这里是被称为“红色沙漠”的退化牧场,土地裸露,河流干涸;1990年,企业家阿利斯泰尔·帕特森(Alistair Paterson)买下这片土地,启动“生态修复计划”——清除外来入侵植物,重新引入本土物种,甚至从邻国博茨瓦纳“租借”大象来“踩出”新的迁徙路线。30年后,保护区的植被覆盖率从15%提升至85%,野生动物种类从20种增至350种。

片尾,马克站在山顶俯瞰保护区,夕阳下,狮群的剪影在草原上移动,远处传来大象的低吼。“人们问我‘沙姆瓦里何时能完全安全?’,我的答案是‘永远不会’——盗猎、气候变化、疾病,威胁永远存在。但只要社区还在支持,团队还在坚守,荒野就会继续‘未驯服’地生长。”他的话语中,没有“征服自然”的豪言,只有对生命的敬畏——这或许就是《未驯服的沙姆瓦里》留给观众最珍贵的启示:真正的保护,不是让荒野“听话”,而是承认人类也是荒野的一部分,与万物共享这片土地的呼吸。