纪录片《野狗岛》(Wild Dog Island 2009)

又名《荒野犬岛》,这部由PBS出品的自然纪录片,将镜头聚焦于津巴布韦酷热的丛林深处,跟随两位野生动物研究者的足迹,揭开非洲野犬——这一“世界上鲜为人知的顶级猎手”的生存秘密。影片以“拯救”为核心,在展现野犬群捕猎、繁衍、御敌等野性瞬间的同时,也记录了人类为守护这一濒危物种所付出的执着努力,在“天堂与荒野”的交织中,探讨生命与自然的残酷共生。

丛林中的“幽灵猎手”:非洲野犬的生存法则

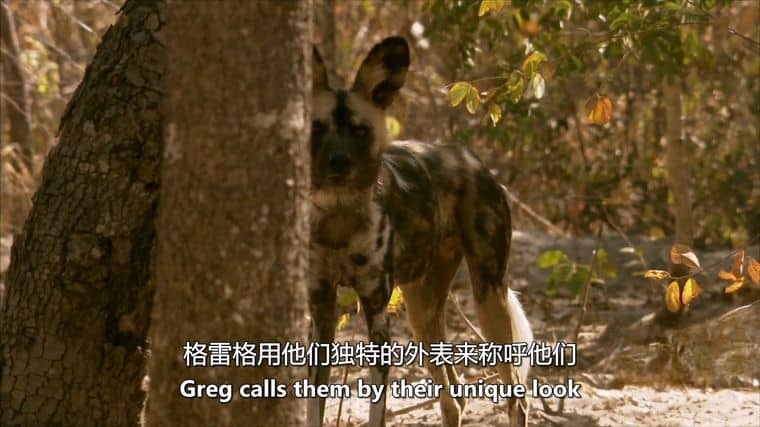

非洲野犬,又称“三色豺”,因皮毛呈黑、白、黄三色斑驳而得名,它们是非洲大陆最濒危的食肉动物之一,全球仅存约6000只。纪录片开篇即展现其惊人的捕猎能力:在津巴布韦万基国家公园的稀树草原上,一群野犬正以每小时60公里的速度追逐羚羊,它们分工明确——“先锋犬”负责冲散兽群,“侧卫犬”包抄堵截,“耐力犬”则在后方消耗猎物体力。当猎物最终筋疲力尽,野犬群会以“掏肛”战术迅速结束战斗,整个过程不超过10分钟。这种高效的捕猎方式,让它们成为非洲草原上成功率最高的掠食者(成功率超80%,远高于狮子的25%)。

但镜头并未止步于“残酷猎手”的标签,而是深入野犬的社会结构:每个群体由一对“ alpha 夫妇”领导,所有成员共同抚育幼崽,甚至会反刍食物喂养受伤或年老的同伴。影片中,一只名为“闪电”的幼崽因腿骨骨折无法跟随群体迁徙,整个野犬群竟停留原地三天,直到它能勉强行走。研究者在日记中写道:“它们的社会性比人类想象的更复杂——没有等级压迫,只有对家族的绝对忠诚。”

人类与野犬:拯救“被误解的掠食者”

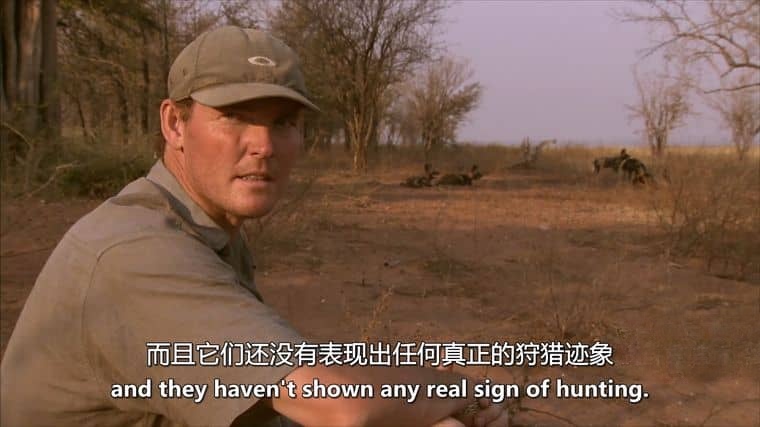

纪录片的另一条主线,是两位研究者——生物学家莉娜与兽医马克的保护行动。他们在津巴布韦建立了“野犬保护站”,通过卫星项圈追踪野犬群的活动范围,同时向当地牧民普及“非致命防御”知识(如安装太阳能警报器、饲养护卫犬)。影片记录了一次紧急救援:一只母犬因误食毒饵生命垂危,马克冒着被野犬围攻的风险,用麻醉枪将其制服,在临时手术帐篷里连续抢救8小时。当母犬最终苏醒,舔舐马克的手背时,莉娜感叹:“它们能分辨善意,这是最珍贵的信任。”

然而,保护之路充满矛盾。牧民约翰曾因野犬袭击牛群,一度想加入“灭犬队”,直到莉娜带他观看野犬捕猎疣猪的视频——“它们只在饥饿时捕猎,且从不浪费食物,不像狮子会杀死远超需求的猎物。”最终,约翰成为了保护站的志愿者,他的牧场也成了野犬迁徙的“安全通道”。这种“人类与野犬的和解”,正是影片最动人的部分。

“野狗岛”的隐喻:野性天堂的最后堡垒

纪录片中反复出现一个意象——“野狗岛”,它并非真实岛屿,而是研究者为野犬划定的“核心保护区”:一片被河流与沼泽环绕的丛林,人类活动被严格限制。在这里,野犬群可以自由捕猎、繁衍,不必担心陷阱与毒饵。镜头捕捉到黄昏时分的“岛景”:夕阳为金合欢树镀上金边,野犬群在空地上嬉戏打滚,幼崽们咬着树枝打闹,远处传来鬣狗的嚎叫,但野犬群只是警惕地竖起耳朵,并未退缩——这里是它们的王国。

影片结尾,莉娜在卫星地图上标记出新增的5个野犬巢穴,马克则在实验室里分析野犬的基因样本,希望为人工繁育提供数据。“拯救它们,不是让它们成为宠物,而是让它们能继续在这片土地上奔跑、捕猎、繁衍——以最野性的方式活下去。”这或许就是“野狗岛”的真正意义:它不仅是地理上的保护区,更是人类为野生动物保留的“野性尊严”的最后堡垒。

全片采用1080P高清拍摄,中英双字精准呈现研究者的解说与野犬的行为细节,从它们闪烁的眼神到奔跑时肌肉的颤动,每一帧都充满生命力。作为PBS“非洲野生动系列”的代表作,《野狗岛》用真实的故事告诉我们:在人类主宰的世界里,每一个濒危物种的存续,都是自然对人类善意的回报。