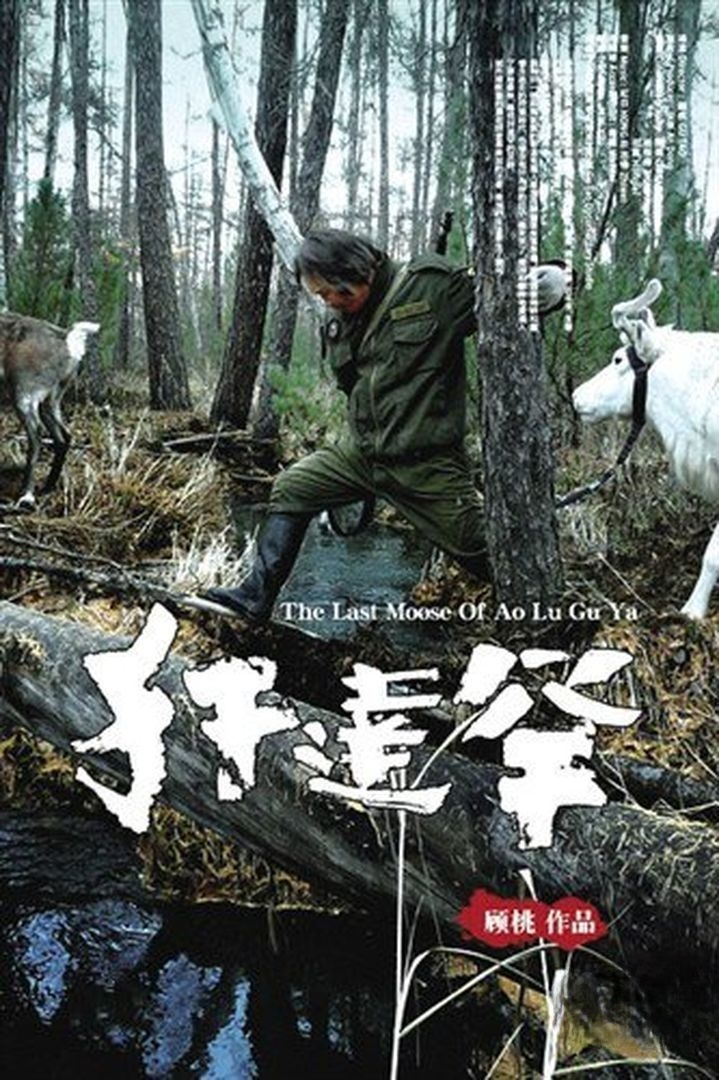

《犴达罕:鄂温克族文化的挽歌》

创作契机与导演视角

《犴达罕》由学美术出身的顾桃执导。他偶然翻起父亲拍摄的关于大兴安岭与鄂温克族人的照片后,便萌生了纪录鄂温克族人的念头,独自带着机器深入大兴安岭。在与鄂温克族这个狩猎民族朝夕相处的过程中,顾桃用镜头捕捉到了这个族群的梦想与失落,为观众呈现出一个鲜为人知的民族世界。

象征意义:犴达罕

犴达罕是大兴安岭森林里体态最大的动物,它威武、敏感且拥有尊严。然而,近年来由于人类对生态的破坏以及偷猎者的增多,犴达罕变得愈发稀少。在影片中,犴达罕不仅是一种真实存在的动物,更象征着鄂温克族曾经辉煌的狩猎文化和他们那逐渐消逝的尊严。它的稀少暗示着鄂温克族传统文化在现代社会冲击下的濒危处境。

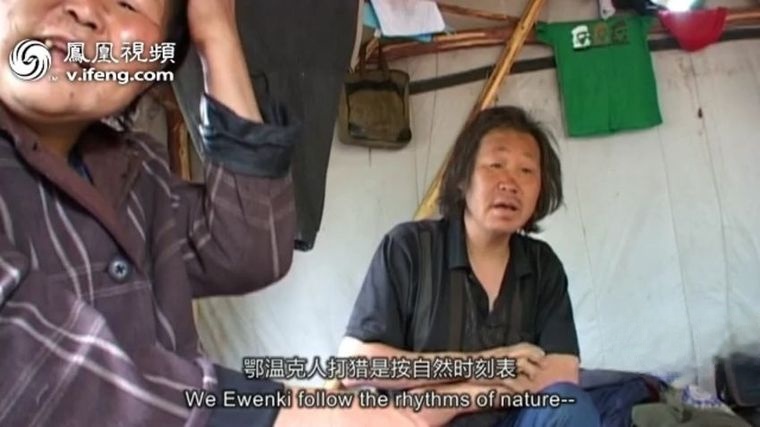

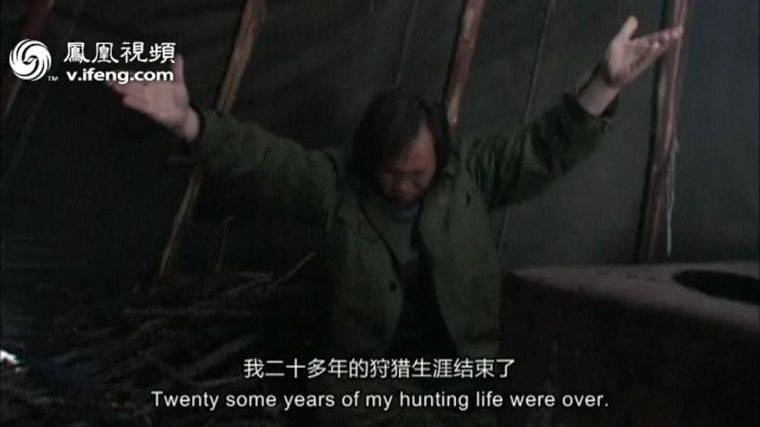

典型人物:维加

影片塑造了当代鄂温克族社会的典型人物维加。维加具有犴一样孤独的气质,在禁猎之后,他显得失落悲伤。狩猎曾是鄂温克族的主要生活方式和文化核心,禁猎意味着他们失去了传统的生存手段和精神寄托。维加经常酒后用诗和画怀念逝去的狩猎时代,这反映出他内心深处对过去生活的眷恋和对传统文化消逝的无奈。

生活转折:爱情与回归

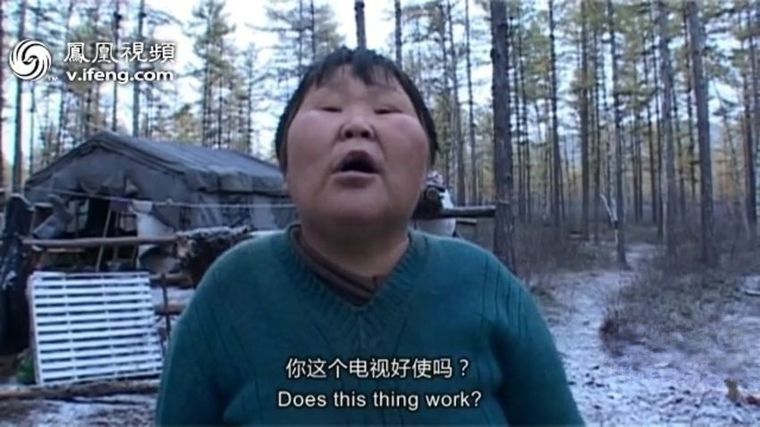

城市里教书的夏老师爱慕维加的才华,这使维加的生活渐渐发生了变化。他离开森林,进入城市文明,收获了爱情。然而,他们感情的初衷“戒酒”,最终还是伤害了他们。在城市中,维加显得格格不入,他不适应城市的生活节奏和文化氛围。比如,城市里的女人提醒他不要被毛毛虫咬到,却不知道在森林里长大的维加们如何猎杀一只黑熊。最终,女友将维加送进精神病院戒酒无效后,他和女友分手,回到了故乡,继续原来的生活。

影片主题与价值

《犴达罕》试图通过维加这一典型人物,展示当代中国少数民族的文化生存状态。它深刻地反映了鄂温克族在现代社会发展进程中所面临的困境和迷茫,他们在传统文化与现代文明的碰撞中艰难抉择。这部纪录片不仅是对鄂温克族文化的记录,更是对所有面临文化传承危机的少数民族的一种关注和呼吁,提醒人们重视和保护这些珍贵的文化遗产。同时,它也让观众看到了人类发展与自然、文化之间的复杂关系,引发人们对可持续发展和文化多样性的深入思考。