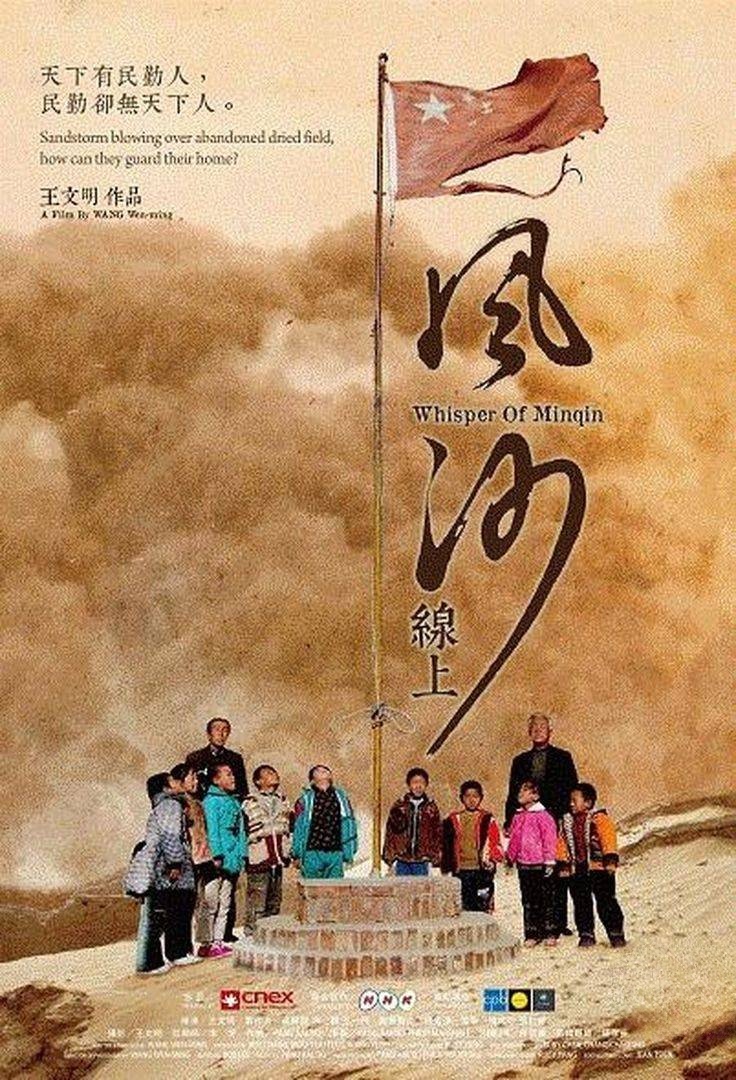

《风沙线上 Whisper of Minqin 2013》:民勤家园的坚守与风沙的较量

纪录片《风沙线上 Whisper of Minqin 2013》(日语中字)将镜头聚焦于甘肃省民勤县,关注着人性与自然之间激烈的冲突。这里,无情的沙漠横跨数百公里,所到之处皆被吞噬,看似势不可挡。但黄沙真的会彻底毁灭民勤吗?生活在这里的人们又在以怎样的方式保卫自己的家园?影片通过讲述当地两个家庭在沙漠不断扩张、侵蚀家园时为生存而奋斗的故事,展现了在极端环境下人们的挣扎、坚守与对未来的复杂期许。

沙漠围城:民勤的生存危机

民勤县地处沙漠边缘,常年遭受风沙的侵袭,影片一开篇便用震撼的镜头展现了这里的生存危机。广阔的沙漠如同黄色的巨兽,日复一日地向绿洲逼近,曾经的耕地变成了沙丘,村庄也逐渐被黄沙包围。狂风呼啸时,漫天黄沙遮天蔽日,能见度极低,人们出门必须裹紧衣物、戴上口罩,否则便会被沙尘呛得喘不过气。

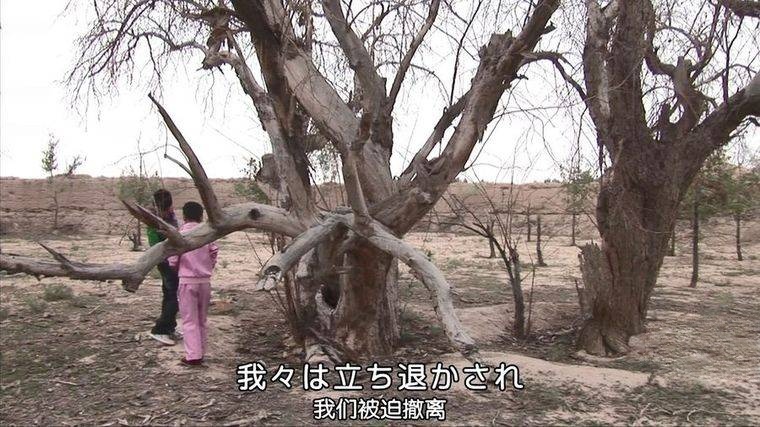

镜头记录下沙漠吞噬家园的残酷景象:一些房屋的半截已被埋在沙中,只剩下屋顶露出;曾经的农田里,沙丘连绵起伏,看不到一丝绿色;道路两旁,虽然有人们种植的防沙林,但很多树木已被风沙吹得倾斜,甚至枯萎。当地的老人回忆说,几十年前这里还有丰沛的水源和肥沃的土地,而如今,水源越来越少,土地盐碱化日益严重,生存空间被不断压缩。民勤,正处在被沙漠彻底吞噬的边缘,每一个生活在这里的人都面临着严峻的生存挑战。

何氏家庭:坚守与传承的信念

何芳菲一家是影片重点记录的家庭之一,爷爷对家园的坚守成为了这个家庭的精神核心。政府为了缓解民勤的生态压力,实施了环境移民策略,鼓励原著民搬迁到其他地方生活。何芳菲的家人都同意搬迁,但爷爷却坚决拒绝,他说:“治沙要靠老百姓,‘人退沙退’是不可能实现的。”

这位与风沙相伴了数十年的老人,脸上刻满了岁月的沧桑,却有着异常坚定的眼神。他每天都会扛着工具去沙漠边缘种树、固沙,虽然知道自己的力量微薄,但从未放弃。他向何芳菲讲述着过去的故事,告诉她这片土地曾经的美好,希望孙女能记住自己的根。10 岁的何芳菲虽然还不能完全理解爷爷的坚持,但在爷爷的影响下,对这片土地也有着特殊的感情。

当她和姐姐在沙漠中拾起贝壳时,眼中充满了无助和恐惧。这些贝壳是这里曾经拥有丰沛水源的唯一证明,而如今却只能在沙漠中被发现。芳菲知道,因为越来越多的人搬走,学校一再被撤并,她害怕自己也要转学,离开这个虽然艰苦但承载着她童年记忆的地方。何氏家庭中,爷爷的坚守代表着对家园的眷恋与传承的信念,而年轻一代则在坚守与离开之间徘徊,展现出人性在环境压力下的复杂选择。

陈氏兄弟:被遗忘的角落

与何氏家庭不同,陈老汉三兄弟的处境更显凄凉。他们年事已高,一辈子都生活在民勤,早已习惯了这里的生活,也没有能力再搬到其他地方。然而,政府的环境移民策略似乎将他们遗忘,没有为他们提供搬迁安置的帮助,他们的子女也早已离开家乡,很少回来探望。

影片记录下陈氏兄弟艰苦的生活:他们住的房屋简陋破旧,四面漏风,冬天寒冷异常;因为水源短缺,他们每天只能用很少的水来维持生活,更别说灌溉农作物;平日里,他们靠捡拾一些干枯的树枝当柴烧,吃的也多是简单的粗粮。面对镜头,陈家兄弟无奈地说:“我们希望政府安置我们,但这几乎是不可能的事情。”

他们的脸上布满了皱纹,眼神中充满了失落与无助。虽然生活艰苦,但他们也没有想过离开这片土地,因为这里是他们一生的牵挂。陈氏兄弟的遭遇,反映了在环境治理和移民过程中,一些弱势群体可能被忽视的现实,他们的困境让人心疼,也引发了人们对移民政策的反思。

希望与迷茫:民勤的未来之路

影片在展现民勤生存危机和人们挣扎的同时,也没有完全否定希望。当地依然有一些人在积极探索治沙的方法,除了像何芳菲爷爷这样的老人,还有一些年轻人运用科学的方法进行治沙,他们种植适合在沙漠生长的植物,采用滴灌技术节约水源,努力让绿洲的面积不再萎缩。

但对于民勤的未来,人们更多的是迷茫。何芳菲和其他孩子虽然有自己的梦想,想走出沙漠看看外面的世界,但也希望自己的家乡能变得越来越好。然而,在这个连最基本的清洁空气和水源都成为奢侈的地方,他们的梦想显得如此脆弱。大人们则在搬迁与坚守之间犹豫,搬迁意味着可以摆脱恶劣的环境,但要离开祖祖辈辈生活的土地;坚守则要继续与风沙抗争,未来充满未知。

《风沙线上 Whisper of Minqin 2013》通过对民勤县两个家庭的记录,真实地展现了人性与自然的冲突,以及在极端环境下人们的生存状态。它不仅让观众看到了沙漠化的严重危害,更让人们感受到了人们对家园的热爱与坚守。影片没有给出解决民勤危机的答案,却以其真实的镜头引发了人们对生态保护、移民政策以及人性等诸多问题的深刻思考,让我们更加关注那些在风沙线上挣扎的人们,以及他们赖以生存的家园。