从已发现的地质遗迹与考古证据来看,史前人类文明曾屡次因各种突发性灾变走向毁灭。这些灾难涵盖了剧烈的地壳运动引发的地震与大陆板块升降,也包括全球性洪水、大规模火山喷发等地质活动;既有外来星体如陨石、彗星撞击地球造成的毁灭性冲击,也涉及气候骤变带来的生态崩溃,甚至有迹象显示曾发生过类似核爆炸的高能事件。结合地质年代测定数据,数十亿年前的地球或许已存在过高度发达的文明形态。这一系列发现,与佛经中记载的 “地球文明因众生共业,每隔一定周期便会遭遇毁灭性劫难” 的记述形成奇妙呼应,为古老的宗教叙事提供了值得深思的现实注脚。

试想这样一幅矛盾的场景:一群手持粗糙石器的原始人,一边啜饮着现代工艺制成的可乐,一边注视着高清晰度的彩色电视机 —— 在地质学与考古学划定的 “不可能年代” 里,这类 “不可能事件” 的痕迹却屡屡浮现,成为当前科学体系难以圆满解释的认知盲区,也让人类对自身文明的起源与演进产生了更深层的困惑。

NHK 纪录片《人类四大文明》

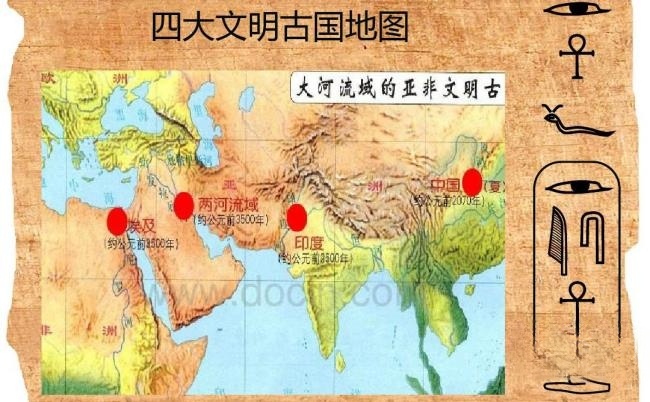

在学术界的普遍认知中,文字的出现被视为界定文明诞生的关键标志。通常而言,文字诞生后的历史被纳入人类文明史的范畴,而此前漫长的岁月则被归入史前史。自上世纪起,世界各国开启了对上古文化遗址的大规模考古发掘。汇总一个世纪以来的考古成果可以发现,人类文字系统的出现时间远比想象中短暂,现存可考证的最早文字距今不超过 6000 年,这使得文明史在地球演化长河中仅占据了微乎其微的片段。

中国文明

“黄河” 之名,源自其水流中裹挟的大量黄色泥沙。历史上的陕西曾是物产丰饶、土地肥沃的富庶之地,但由于长期过度砍伐森林,导致严重的土壤流失,最终演变成如今这般荒瘠的景象。不过,这片黄土之下蕴藏着丰富的铜矿资源,为古代中国的青铜文明提供了物质基础。古代中国曾以 “青铜王国” 的美誉闻名于世,工匠们掌握了精湛的青铜合金技术,铸造出大量造型精美、功能多样的青铜器物,成为中华文明的重要象征。

中国文明

本节目将深入解析古代中国对铜资源的开发与利用,以及中国青铜器独特的形制如何跨越地域界限,对周边乃至更远地区的文明产生深远影响。借助先进的计算机动画技术,我们将重现这些青铜器物原本绚丽的色泽与精巧的结构,让观众得以直观感受古代工匠的高超技艺。此外,黄土细腻的质地非常适合制作陶器,节目同样会通过计算机动画演示,生动还原这些陶器从原料选取、塑形、烧制到最终成型的完整制作过程。值得一提的是,以黄土为原料构筑的器物往往具有极强的耐久性,例如一些黄土夯筑的城墙,不仅异常坚固,历经数千年风雨洗礼,至今仍能保持大致的原貌,见证着古代建筑技术的辉煌。

埃及文明

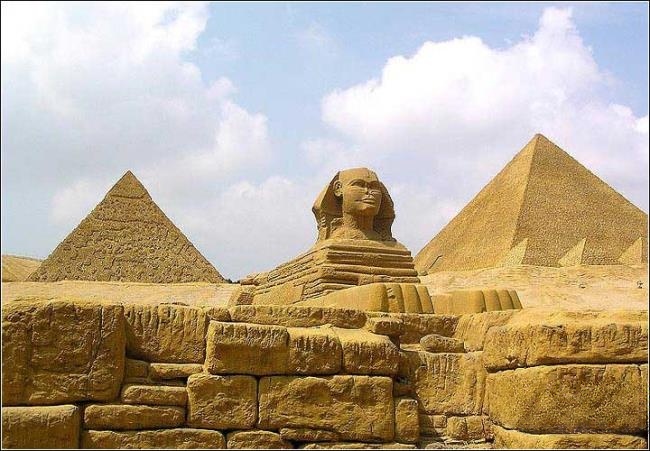

古希腊历史学家希罗多德在其著作中记载,金字塔是由奴隶建造、用于安放法老遗体的陵墓。然而,当我们将视角转向尼罗河每年九月的泛滥现象,从这一独特的自然节律出发重新审视金字塔的构筑历程时,便会得出截然不同的观点,为理解这一伟大建筑的起源提供全新的思路。

埃及文明

长久以来,修建运河、堤防等大型灌溉系统显然是古埃及农民劳动者的重要职责。这些工程不仅具有实用的水利功能,更成为在尼罗河泛滥期间让无所事事的农民获得工作机会的大规模公共工程,既保障了农业生产的稳定,又维护了社会的秩序。十年前,在金字塔附近的工人村落发掘出大约一千具人骨,通过对这些遗骸的细致分析研究,发现了大量曾受到良好医疗照顾的明显痕迹 —— 这一发现强有力地支持了金字塔是某种公共工程的说法。试想,古埃及人会耗费心力为奴隶施行手术或提供其他形式的医疗服务吗?这些人骨遗存暗示着,金字塔的基本功能之一,便是在洪水泛滥的农闲时期为农民提供就业岗位,而法老们也因此被戏称为最早实践凯恩斯学派经济理论(通过公共工程创造就业)的统治者。

印度河文明

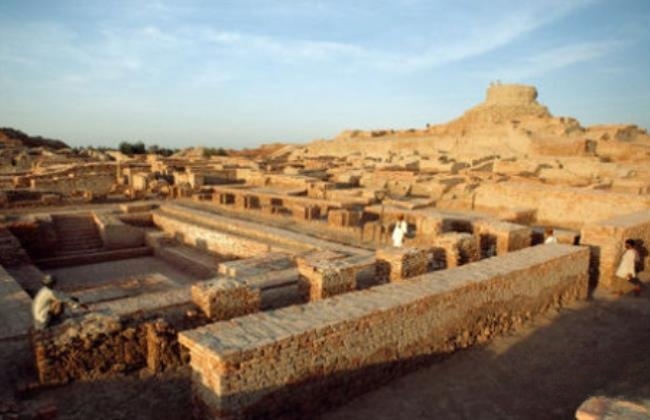

近年来,在印度古哲拉特省的谷地地区,考古学家发现了一处名为多拉维拉的城市遗迹。经年代测定,这座城市的存在时间可能晚于摩亨佐达罗、哈拉帕等印度河流域的伟大城市。NHK 电视团队有幸成为首批拍摄这些珍贵遗迹的媒体之一,为世人呈现这座失落古城的风貌。通过卫星影像可以清晰地看到,遗迹附近有一条早已干涸的古河道,河床中只留下厚厚的含盐沉积物,这条河便是传说中的加格拉 – 哈喀拉河,而多拉维拉就坐落于这条古河的河口位置。

印度河文明

人们过去一直认为这条古河只是神话传说中的存在,但如今的考古发现与卫星影像证据确凿地证明了它曾经真实存在过。多拉维拉不仅是一座繁华的海港城市,更是古代印度河流域与美索不达米亚文明进行贸易往来的重要中枢,在东西方文化交流中扮演着关键角色。由于这座城市的居民掌握了极为先进的水资源管理技术,善于贮存河水、雨水与地下水,构建起完善的供水系统,因此被后人誉为 “水都”,其在水利工程方面的智慧至今仍令人叹服。

美索不达米亚文明

乌尔城是人类历史上最早的城市建立者 —— 苏美人创造的最伟大成就之一。如今,乌尔城的遗址静静地躺在伊拉克南部的荒漠之中,见证着昔日文明的兴衰。NHK 电视团队是波斯湾战争后首批获准拍摄这些古城遗迹的媒体,得以用镜头记录下这片土地的沧桑变迁。是什么原因导致这片曾经丰饶的大地沦为荒漠?为何那些掌握着建造运河、庙塔技术,甚至创造出人类最早文字的苏美人要向北方迁移?要知道,如果他们未曾北移,或许就不会有后来辉煌的巴比伦王国的出现,人类文明的进程也可能因此改写。

美索不达米亚文明

苏美人最早发现了两河流域土壤的肥沃特性,通过发展农业,他们在作物产量方面达到了惊人的水准 —— 其小麦收成大约是中世纪欧洲的十倍左右,这无疑是对当地先进灌溉系统与丰饶土地的最佳礼赞。然而,苏美人在与大自然的互动中采取了极具风险的方式:他们利用底格里斯河与幼发拉底河流域含有盐分的河水灌溉农作物。随着土壤盐渍化问题日益严重,为了寻求生存之道,他们不断开垦新的耕地,并逐渐以耐盐的大麦取代原本的小麦种植。本节目将通过情景重现等方式,展现这场人类早期农业试验的伟大成就与艰难历程。尽管苏美人在这片土地上的尝试最终以失败告终,但他们在农业、水利、文字等方面的探索,为人类文明的发展写下了浓墨重彩的新篇章,其经验与教训也深刻影响着后世。